イノセンス

1

2

−2−

季節は夏であり、午後に入るとうだるような暑さだった。木陰を選んで歩いていても、汗が吹き出て

くる。

(む・・・?)

大きな藪を回り込んだところで、さほど大きくない川がユーニスの前に姿を現した。午後の陽光が

水面に反射して眩しい。

そう言えば、前に服や体を洗ってからもう随分になる。どちらにしても、水浴びにはもってこいである。

(そうだ、この機会に・・・ククルにも水浴びの習慣について教えておくか)

頷いたユーニスは、剣帯を外すと近くの木の枝にかけた。続いて上着を脱ぎ始めたユーニスを見て、

きょとんとした表情のククルが尋ねる。

「ユーニス、なにするのか?」

「何って・・・水浴びだよ。ついでに、服も洗わねばならんしな。」

「ふく・・・」

「そうだ。お前も着ているだろう。」

「ああ、これ・・・。」

シャツの裾を摘み、それを眺めるククル。頷いたユーニスは、ククルに向き直った。

「さあ、お前も服を脱げ。」

「え? ・・・あの、おれ・・・」

「お前の服も一緒に洗ってやる。・・・もう三日も着たままなんだからな。」

「いやーっ! ユーニス、やめて!」

「わがまま言うんじゃない。」

逃げ出そうとしたククルの首根っこを掴み、そのまま川辺まで引きずっていく。自らの手から逃れようと

じたばたするククルを、ユーニスは不思議そうに眺めた。

「何だ、水竜の癖に水に入るのが嫌いなのか?」

「そうじゃない・・・けど・・・」

(ははあ・・・)

頬を染めて俯くククル。その様子から、ユーニスにはすぐにククルが水浴びを嫌がった理由の見当が

付いた。・・・人の姿で裸になることが恥ずかしいのだ。

しかし、ククルにはまだ人としての常識や、様々な習慣についての知識がかなり不足している。多少

嫌がられようとも、教えることはしっかりと教えておかなければならない。

「ふん。竜の時は、素っ裸も同然の状態でいるのにな。今更何だ。」

「な・・・ッ!」

「いいかククル、よく聞け。・・・人間は、いつもできるだけ清潔にしておかなければいかんのだ。」

「・・・せーけつ? それ、うまいのか?」

「・・・・・・。」

どうやら、言葉の選び方を間違えたようだ。天を仰いだユーニスは、“清潔”を“きれい”と言い直した。

「そして今、お前は人の姿をしている。・・・ならば、人と同じように振舞わなければならん。分かるな?」

「人の・・・すがた?」

「そうだ。どこからどう見ても、恥ずかしくない人だろう?」

「・・・うん! おれ、人になれた! 人だから、みずあび、する!!」

やはり、“人の姿になれたこと”はククルの中で特別な意味を持つらしい。

ユーニスに向かって満面の笑みを浮かべてみせたククルは、瞬く間に自らのシャツとズボンを脱ぎ

捨てると、ものすごい勢いで川に飛び込んでしまった。先程までの嫌がりようがまるで嘘のようである。

「おーい。あんまり遠くへ行くなよ!」

その様子を微笑ましげに見守っていたユーニスは、ここでふと思ったのだった。

(母親というのは・・・もしかすると、こんなものなのかも知れないな)

*

「今日は、この辺りだな。」

太陽が西に傾きかける頃。この日見かけた六本目の川の畔に出たところで、ユーニスは言った。

その言葉に、ククルはその場にべったりと座り込んだ。

「あう・・・つかれたぁ。」

「それはそうだろうな。・・・あれだけの大騒ぎをしながら歩いているんだ。」

「ユーニス、なに、おこってる?」

「別に。怒ってなどいないぞ。」

心配そうな顔で自分のことを見やったククルに対して、ユーニスは肩を竦めてみせた。

数日間を共に過ごし、朝から晩まで散々振り回され続けた結果・・・ユーニスがククルに対して、その

行動の一つ一つに対して腹を立てることは既になくなっていた。それでも、遅々として進まない旅に

対しての微かな苛立ちはある。

(ああ・・・今日も、大して進めなかったな。・・・およそ二リーグといったところか・・・)

これでも、昔は一日に十リーグを駆け抜ける訓練をしたこともあるのだ。知らぬ土地ゆえに慎重に

進むとしても、自分一人ならば一日に五リーグは歩けるだろう。

だが、今のユーニスにはククルがいた。毎日歩く時間よりも、それ以外に費やす時間の方が長いので

ある。これでは、いつになったら彼らの・・・ククルの一族の元に辿り着くことができるか知れたものでは

ない。

だが・・・その必要は、本当にあるのか。

ククルと出会い、大騒ぎしながら毎日を過ごすうちに・・・あれほど切実だった「死にたい」という

気持ちが、自分の中で徐々に薄れ始めていることにユーニスは気付いていた。

本当は、これから自分はどうするべきなのか。北大陸に戻りたいとは思わなかったが、このまま

ここで・・・日々をのんびりと過ごすのも悪くないのかも知れなかった。そうだ、せめてククルが

一人前の「人間」として振舞えるようになるまでは。

(・・・・・・)

「ユーニス、どうしたのか?」

「・・・ん? ああ、いや・・・。」

「?」

ぼんやりと物思いに耽っていたユーニスは、ククルの声に我に返った。ふと思い立ち、手にしていた

夕食代わりの葡萄の実を地面に置く。

「そうだ、ククル。こっちに来い。」

「なんだ?」

「ほら。ここに横になれ。」

「?」

その場に正座をしたユーニスは、その腿を左手でぽんぽんと叩いた。

不思議そうな顔で、言われた通りユーニスの膝に頭を預けるククル。懐から傷を縛ったりするのに使う

布を取り出したユーニスは、その耳を拭い始めた。

「本当は、水浴びのときにこれも済ませておくべきだったが・・・すっかり忘れていたんだ。」

「ユーニス! くす・・・くすぐったい!!」

「こらっ、暴れるな! すぐに終わるから、我慢するんだ。」

じたばたするククルを押さえ付け、人間の数倍の大きさの耳を拭いてやる。本当は耳掻きの一つも

欲しいところだが、まさか木の枝を突っ込むわけにもいかない。

「よし、次は反対だ。」

「ユーニス・・・」

ここで、物問いたげに自らを見やったククルに、ユーニスは大真面目な顔で頷いた。

「そうだ。人間は、耳もなるべくきれいにしていなければならん。」

「・・・がまんする。」

「いい子だ。」

微笑んだユーニスは、耳掃除を再開した。反対側の耳も、その根元まで丁寧に拭ってやる。

・・・こうしてじっくり見てみると、人間と竜とで違うのは耳の形だけであり、どうやらその仕組みには大差

なさそうだった。

「ほら、済んだぞ。・・・よく我慢したな。」

耳掃除を終えたユーニスは、ククルの額を撫でながらこう声をかけた。だが、ククルからは何の返事も

ない。

「・・・ククル?」

身を屈め、ククルの横顔を覗き込むユーニス。その目に映ったのは、幸せそうな顔で眠り込んでいる

ククルの寝顔だった。

(こいつめ・・・)

微笑んだユーニスは、ククルを起こさないよう、そっと砂の上にその身を横たえた。

まだ明るいうちに、焚火のための薪を集めておかなければならない。

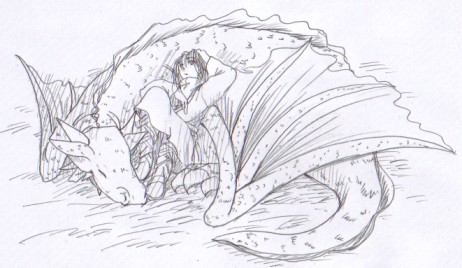

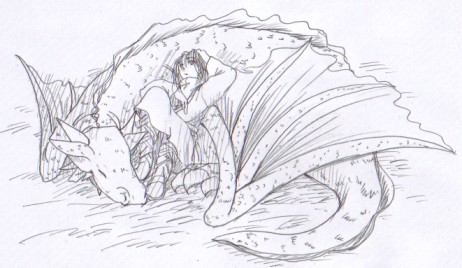

しばらくして、一抱えの枯れ枝を手にユーニスが森から戻ってきた時には、ククルは既に竜の姿に

戻っていた。

まだ、ククルが人の姿になって日が浅い。慣れない人の姿はかなりの負担になるらしく、眠る時は

ククルは竜の姿に戻るのが常だった。

(やれやれ・・・)

小さく肩を竦めると、ユーニスは仕方なさそうに微笑んだ。焚火を熾し、丸くなっているククルに

寄りかかる。

今は夏だった。温暖な南大陸とあって、夜と言えども暖をとるための火は必要ない。本来は、眠って

いる間に近付いてくる夜行性の猛獣を寄せ付けないための焚火だったが・・・ククルと行動を共に

するようになってからは、日中でもそうした動物の気配を身近に感じることはほとんどなくなった。

やはり、竜というのは動物たちの中でも特別な存在なのだろう。

不意に、その尻尾が動く。びくりと身を竦めたユーニスの前で、尻尾は彼女の体の寸前まで来て

止まった。

ククルの尻尾に抱き止められるような格好になったユーニスは、頭の後ろで腕を組んだ。しばらくの間

そうしながらククルを眺め、やがて小さな声でぼやく。

「こんな大きな図体で、まだ子供なんだからな。全く、竜とはどういう生き物なんだ。」

でも、悪くない。

背中に触れる、鱗に覆われた体。初めは岩のようだと思ったそれにも、今はそこはかとない温もりを

感じるようになった。

思えば、これほどのんびりと過ごせる夜に恵まれたのは、この流浪の旅を始めてから初めてのこと

だったような気がする。

(守られているのは、こちらかも知れないな・・・)

明日も、朝から騒がしい一日になるだろう。はっきり迷惑だと思う一方で、それをどこかで待ち望んで

いる自分がいる。

可笑しそうに笑ったユーニスは、旅を始めてからずっと身に付けたままの剣帯に目をやった。

いつか、この剣を捨てられる日が来るだろうか。

そんなことはあり得ないと、昔の自分ならすぐに思っただろう。だが、今は違う。もし、このククルと

一緒に生きることができたならば、きっと―――――

「おやすみ、ククル・・・。」

小さな声で呟き、ククルの頭を撫でる。微笑みを浮かべたユーニスは、静かに目を閉じたのだった。

はしがき

ユーニスのククルの珍道中(笑)の中の一日です。文中のイベントについては、リンさんに色々と

ヒントをいただきました。

なお、タイトルの「イノセンス」の訳は「無邪気」そして「無罪」。後者の訳を先に思い浮かべた人は、

ちょっと深読みしすぎです(邪笑)。