PURE AGAIN

1

2

3

4

5

−5−

ユーニスが目覚めたのは、大きな部屋のベッドの中だった。

神殿のように、細かい彫刻が随所に施された豪華な部屋。意識がはっきりしてくるにつれ、ユーニスの

心の中にはたくさんの疑問が生まれていった。

(ここはどこだ? 私は、確かに死んだはず・・・)

敵兵の剣が、自分の胸を貫いた感覚は確かに覚えている。顔には、斬られた傷が確かに残っていた。

しかし、致命傷のあるはずの左胸に手をやったユーニスは、あるべき場所にそれがないのを知って

愕然とした。

「おお、目覚められたようだ。」

近くで人の声がした。

周囲には、七人の人物がいた。その外見は様々だったが、比較的高齢の者が多いようだった。

跳ね起き、枕元にあった剣を掴む。ユーニスがそれを抜き放とうとしたとき、七人の中の代表格と

思しき水色の髪をした青年が両手を挙げ、それを柔らかく遮った。

「ああ・・・ご心配はなさらずに。我々は、貴方の敵ではありません。」

ククルと同じ色の髪、そして角と大きな耳。

ああ、竜なんだな・・・と思った。周囲の者たちも、色こそ違え同じ角と耳を備えていた。・・・恐らく、

これがククルの言っていた「七つの種族」なのだろう。

ベッドの上に腰かけたユーニスは、青年をじっと見つめた。剣は、まだ手にしたままだ。

「お前は・・・誰だ。私は、何故ここにいる・・・いや、そもそも私は何故生きている?」

青年は、小さく会釈をするとにこりと笑った。その笑顔は、以前どこかで見たことがあるように

ユーニスには感じられた。

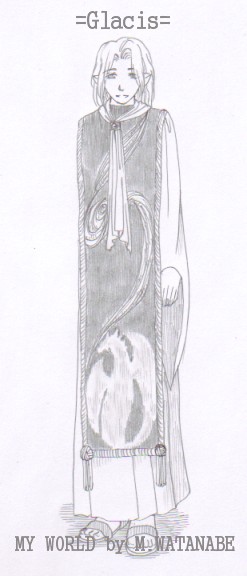

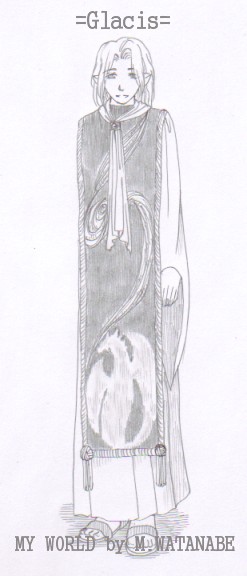

「一つ一つ質問にはお答えしましょう。私はグレーシス、現在水竜族を束ねる者です。この者たちも・・・」

と、グレーシスと名乗った青年は、背後に控えていた残りの六人を振り返った。

「各々の種族を束ねる長たちなのです。」

「七つの種族・・・か。」

「ええ。ここは、我らが真竜族の都・・・竜都ロアノーク。その宮殿の一室です。」

「・・・真竜族?」

「貴方たち人間が、“竜”と呼び習わしている種族。それが、真竜族です。この南大陸の半分以上を

治めております・・・後程、地図をお目にかけましょう、ユーニス様。」

教えたはずのない自分の名前を呼ばれ、ユーニスは驚いた顔になった。

「何故、私の名を・・・!」

「おや、ではやはりこれは貴方のお名前だったのですね。・・・弟が、最期に口にしたのがこの言葉

だったもので・・・。」

「弟?」

「はい。知らせを受け、我々が駆けつけたときには、既に貴方は瀕死の重傷でした・・・その場で応急

処置を施し、この宮殿に運んでから木竜術による治療を行ったのです。幸い、一命は取り留めることが

できました。」

「そうか・・・。その点については、礼を言おう。」

小さく頭を下げたユーニスは、思い出したようにグレーシスに向かって問いかけた。

「そうだ、ククルは? ククルという水竜がいたはずだ・・・今は、どこに?」

「そうですか、ククルという名を・・・。」

「?」

僅かに俯いたグレーシスは寂しそうな顔をした。その瞳がキラリと光ったのを、ユーニスは見逃さ

なかった。

「まさか・・・!!」

「残念ながら、その通りです。瀕死の重傷だった貴方を、弟は・・・ククルは庇うようにして息絶えて

おりました。」

「そんな・・・」

ユーニスの顔から、さっと血の気が引いた。

あの無邪気な笑顔には、もう二度と会えない。

拳を握り締めたユーニスに向かって、グレーシスは小さな箱を手渡した。

「どうぞ。」

「これは・・・?」

中に入っていたのは、透き通った一枚の水色の鱗。それを見た瞬間、ユーニスはククルの瞳の色を

思い出した。

「それは、弟が最後に遺したものです。形見に・・・と思い、持ち帰りました。」

「・・・・・・。」

「弟は、幸せでした。最後に、好きな者のために戦うことができたのですから・・・。」

救われたのは、自分の方だった・・・とユーニスは思った。

泣いてなど、やるものか。あんな世間知らずの・・・呆れるほど無邪気で、純粋だった竜のために

など・・・。

ここで、ユーニスの周囲を取り巻いていた竜たちが一斉に床に膝をついた。

「・・・・・・。・・・一体、何のつもりだ?」

「貴方に、折り入ってお願いの儀がございます。」

言葉を改め、ユーニスの目を真っ直ぐに見据えながらグレーシスが話し始める。その表情は、今までと

違って真剣そのものだった。

「我々が使う術は、竜術と総称されます。その真価が発揮されるとき、この世で不可能なものはない

・・・と言い切ることができる程強力なものです。しかし、生まれたばかりの頃から竜術を意のままに

操ることはできません。そう、貴方たち人間族と同じように、術を修練し、その制御を学ぶ必要が

あるのです。」

「・・・それで?」

「我々真竜族が竜術を身に付けるには、皮肉なことに・・・現在敵対している人間族の術士による

指導が最も効果的なのです。幸いなことに、貴方は七つの種族全ての術の資質をお持ちです・・・

どうか、“竜術士”として我々を導いては頂けないでしょうか。」

「しかし・・・何故私なのだ。」

頷ける話ではあった。だが、ユーニスを“竜術士”としてわざわざ選ぶ必然性はどこにもない。

この当然の疑問を口にしたユーニスに向かって、グレーシスは熱っぽく語り続ける。

「太古の昔から、我々真竜族と貴方たち人間族は、その領土を巡って敵対を続けてきました。その

一方で、何らかの理由でこの南大陸を訪れることになった人間族の方々は、個人として交わると、何ら

我々と変わるところのない、信頼に足る相手であることが分かったのです。竜術を学ぶのに、人間族の

指導が効果的であると分かったのも、こうした交流のお蔭でした。・・・こうして、我々は侵略を受けた

場合はそれを打ち払うに止め、こちらから貴方たちを敢えて攻めようという気にはなりませんでした。

しかし近年では、決死の覚悟で我々のことを探りに来る者も現れ、我々は一体誰を信用していいのか

分からなくなって来ているのです。」

「・・・・・・。」

「そうした陰謀によって同胞を失う度に、我々真竜族の中からも“人間族滅ぼすべし”という声が

上がり、近年ではそれがかつてない高まりを見せているのです。このままでは、いまだかつてない

規模の・・・南北両大陸を巻き込んだ戦いが起こることになるでしょう。それは、お互いの不幸にしか

繋がりません。そんな最中、ユーニス様・・・貴方が現れました。貴方は我々真竜族のためにその命を

擲ってくださった。・・・これは、我々にとっても驚くべきことでした。弟が貴方を庇って命を落としたのも、

恐らくそれを見抜いてのことだったのだと思います。」

そうではなかった。単に、人間が嫌いになっていただけだった。

ククルを守ろうとしたのも、全て成り行き。

・・・だが、世の中は得てしてそういうものなのかも知れなかった。

「これからも、人間族との争いは続くでしょう。しかし、そんな貴方だからこそ・・・信じて子竜を預ける

ことができる。私は、こう考えました。そして、皆も賛成してくれたのです。」

未だかつて、自分をこれほどまでに痛烈に必要としてくれた相手がいただろうか。

ククル。しかし、彼はもうこの世にはいない。それならば―――――

迷う必要は、なかった。

「・・・分かった。引き受けよう。」

ククルの形見に目を落とし、ユーニスは頷いた。

この答えにグレーシスはホッとしたように肩を落とし、背後に控えていた長たちにも安堵の笑みが

広がった。

「その傷は、どうしましょうか。消すこともできますが・・・」

皆に付き添われて歩き始めたユーニスは、顔の傷について問われ・・・

微笑むと首を横に振った。

「いや、このままにしてもらおう。せめて、ククルを守ろうとした・・・という証は残したいからな。」

癒されたのは、自分の心。故郷からは遠く離れてしまったが、これで・・・新しい人生を歩んでいくことが

できる。

(ククル・・・見ていてくれ)

これが、歴史上初めて“竜術士”が誕生した瞬間だった。