GARDEN PARTY

1

2

3

4

5

6

7

−4−

次に台所に現れたのは、黒髪の小柄な女だった。黙って台所の入り口に立ち尽くしていた相手に、

痺れを切らしたヴェインが声をかける。

「あのな! 黙って見られてると、気になるじゃねえか。用があるなら、なんとか言ったらどうだ。」

「・・・・・・。」

「おい、聞いてんのか? あんたにも、名前くらいあるんだろ?」

「私、ロア。」

「で? そのロアさんってのは、一体何者で?」

「シーザの、友達。」

「・・・・・・。」

ヴェインの苛立たしげな声に、相手はゆっくりと流しの方へとやってきた。

ぺこりと頭を下げ、そのままヴェインのことをぼんやりと見つめている。

(おい・・・それだけか!? 大体、シーザって誰だよ!!)

苛々しながら、ヴェインは相手が再び口を開くのを待った。しかし、相手には全くそうした気配がない。

そのまま、時間だけが過ぎていく。

・・・これでは、全く間が持たない。

元来活発な性格の持ち主であるヴェインは、こうした物静かな相手が最も苦手だった。おまけに相手は

全くの無表情で、何を考えているのかさっぱり分からない。その口数の少なさと相まって、話の接ぎ穂を

探すことすら難しい。

(あーもう、めんどくせえなあ!)

ヴェインが頭を掻きむしったとき、二人目の人物が台所に姿を見せた。

「ロア。・・・ロア、どこだ?」

「・・・ラウル。」

「ああ、こんなところに。台所に、何の用なのだ?」

これも、同じ黒髪を具えた男である。ラウルと呼ばれた相手は、ヴェインの姿を認めるとその目を

細めた。

「ほう、君がアベル君の言っていた天才料理人か? まだ、随分と若いようだが・・・」

「あんだと!?」

「ラウル。」

「・・・ああ、済まない。これは失言だったな。」

ロアの声に、それまで尊大な態度だったラウルは途端にしゅんとなった。きっと、普段から相手の尻に

敷かれているのだろう。

心の中でにやりとしたヴェインに向かって、ロアが唐突に言った。

「今日は、二人の大事な日。・・・お料理、頑張ってあげて。」

「二人? ・・・ってああ、アベルたちのことか。おう、任せとけ。」

「・・・・・・。」

どんと胸を叩くヴェイン。その様子に、ここで初めて笑みを浮かべたロアが小さく頭を下げる。

・・・その刹那、ヴェインは目を瞬いた。ちらりと見えた相手の背中に、見慣れないものがあった

ような気がしたからだ。

(ん? あれは―――――)

翼だ。

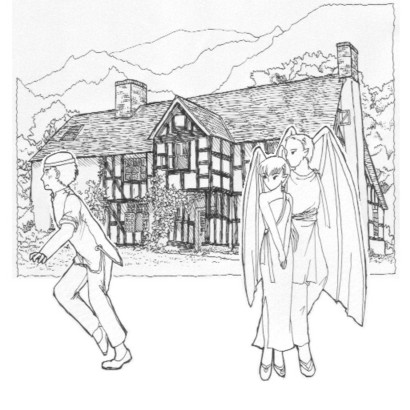

黒く大きな、蝙蝠のような翼。人間たちにとって翼は自由の象徴であり、そして・・・絶対に手に入れる

ことのできないもののはずだった。

小さい頃に読んだ絵本。そこに登場する異形の怪物たちの多くは、様々な形の翼を持っていた。そう

すると、今自分の前に立っている二人は、そうした「化け物」の仲間ということになるのだろうか。

(おい、まさか―――――)

改めてよく見ると、相手の頭には小さな角があるのが見て取れた。そして、大きな耳。これまた、普通の

人間にはあるはずのないものである。さっき会った、フィリックという男に対して感じた違和感も、これが

原因だったのだろう。

「どうしたの?」

「―――――ッ!!」

顔色を変え、その場で二歩、三歩と後退ったヴェインに向かって、ロアが尋ねる。しかし、相手の声は

既にヴェインの耳には入っていなかった。

次の瞬間、ヴェインは二人の脇をすり抜けるようにして台所から飛び出していった。その後姿を呆然と

見送っていたロアとラウルは、ややあって顔を見合わせたのだった。

「急にどうしたのだろうな。まさか、暑さでやられたか?」

「・・・・・・。」

*

二階への階段を一散に駆け上がったヴェインは、自室でキャンバスに向かっていたアベルに

向かって、噛み付きそうな勢いで怒鳴った。

「アベル! おい!!」

「なんだいガウ、血相変えて。台所にネズミでも出たの?」

「そんなんじゃねえ! お・・・お前、なんでバケモノの知り合いがいるんだよ!?」

「化け物?」

「普通の人間に、翼やら角やらがあるかっつーの!!」

「・・・ああ。」

ヴェインのこの言葉にも、アベルはくすっと笑っただけだった。

「今更だね。さっき言ったろ、竜と結婚するんだって。」

「はぁ!? ・・・あ、あれって・・・冗談じゃなかったのか!?」

「そうだよ。ずっと昔から、そう決めてたんだから。」

「でもな、お前―――――!!」

目を剥いたヴェインがそう言いかけた刹那、部屋の中を一陣の風が吹き抜ける。次の瞬間、二人の

傍らには第三の人物が立っていた。

(!? ど・・・どっから現れたんだ!?)

風変わりな藍色の帽子を被った、銀髪の女性である。先程ヴェインが台所で出会ったロアという竜も

小柄な方だったが、今度の相手はそれより更に一回り小さかった。

「ただいまー、アベル!」

「おかえり、シーザ。どうだった、向こうの様子は。」

「うーん、まだかかるみたい。ティアが頭抱えてたよ。」

「あちゃー。そりゃ参ったなあ・・・。」

軽くアベルと抱き合った相手が、ここでヴェインに目を留めた。

「ありゃ、二人きりだと思ってて・・・ごめんね。あなたが、ガウ君ね?」

「・・・・・・。」

頷くことしかできないヴェインに向かって、明るく笑った相手が手を差し出した。

「あたし、シゼリア。このたび、このアベルと結婚することになったの。どうぞ、よろしくね。」

「あ・・・あの、はあ。」

「あ、あたしのことはシーザって呼んでね。・・・あなたのお料理、とっても楽しみにしてるの。宮廷でも

アルバ料理は食べられないし、ナーガに行く機会ってあんまりなくって。」

楽しそうにここまで口にした相手が、二人に向かって手を振った。そのまま窓枠に飛び乗り、外へと

身を乗り出す。

「じゃ、あたし行くね。次のお客さんが待ってるから。」

「うん。気を付けてね。」

「もちろん!」

再び、一陣の風。次の瞬間、シゼリアと名乗った相手の姿は、その場から忽然と消えていた。口を

ぽかんと開けたままのヴェインに向かって、したり顔になったアベルが言う。

「つまり、こういうこと。今のが僕の“花嫁”さ。竜の七種族の一つで、風竜なんだ。」

「・・・・・・。」

「あ、さっきのは風竜術って言ってね。他のお客さんは、シーザが術で南大陸から連れて・・・って、

おいガウ! どこ行くんだよ。」

既に、ヴェインの耳にはアベルの声は届いていなかった。

無言で踵を返し、よろよろと階下へと下りていくヴェインの後姿を見送りながら、アベルはにっと

笑ったのだった。

「ありゃ・・・。ちょっと、あいつには刺激が強すぎたかな。」